Potremmo associare il sentimento del terrore al salto dalla seggiola collegato all’improvviso manifestarsi sullo schermo della violenza sanguinaria, del sadismo, dell’orrore esplicito e privo di sottintesi.

Quando, invece, a insinuarsi nello spettatore è quel particolare stato di tensione impastata con l’ansia, di una declinazione del brivido che non riguarda l’efferatezza del fotogramma, ma la capacità di far rinvenire paure – che accomunano gli individui – ma sono nascoste nel fondo dell’Io, siamo propensi a parlare di angoscia.

Chi può dirsi libero dall’angoscia?

Il sentimento dell’angoscia non è, quindi, soltanto quel malessere esistenziale che riempie i taccuini dell’analista, ma, in più, il link tra noi e gli horror, cosiddetti, psicologici. Si tratta di film in cui la vulnerabilità emotiva, la malattia mentale, l’abisso dell’inconscio diventano il fulcro della sceneggiatura e la leva che attiva la nostra inquietudine.

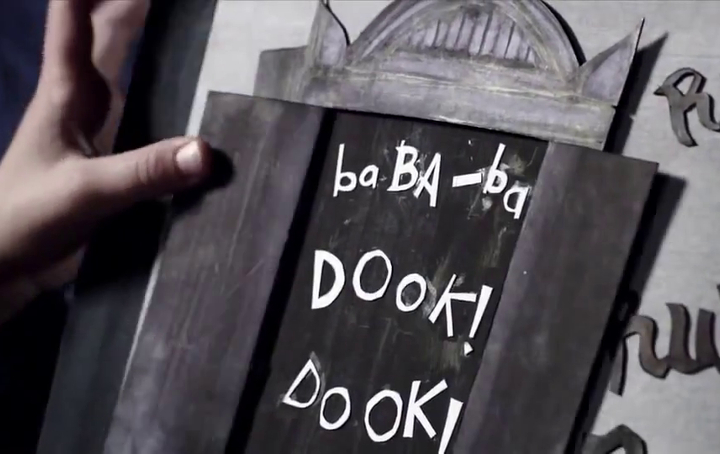

Se abbiamo dimenticato cosa voglia dire una visione che inietta sotto pelle il subdolo serio dell’angoscia, lo rivivremo dal 15 luglio al cinema, con Babadook. In fondo, Amelia è una mamma che reprime i propri sentimenti e soprattutto il proprio dolore; Sam un bambino soggiogato da incubi e insicurezza.

Il filosofo danese Soren Kierkegaard definiva l’angoscia come espressione del rapporto tra uomo e mondo, e cosa c’è, allora, di più realistico e allo stesso tempo spaventoso dell’angoscia scaturente dalla familiarità di un cinema che dialoga con le paure universali dell’individuo?